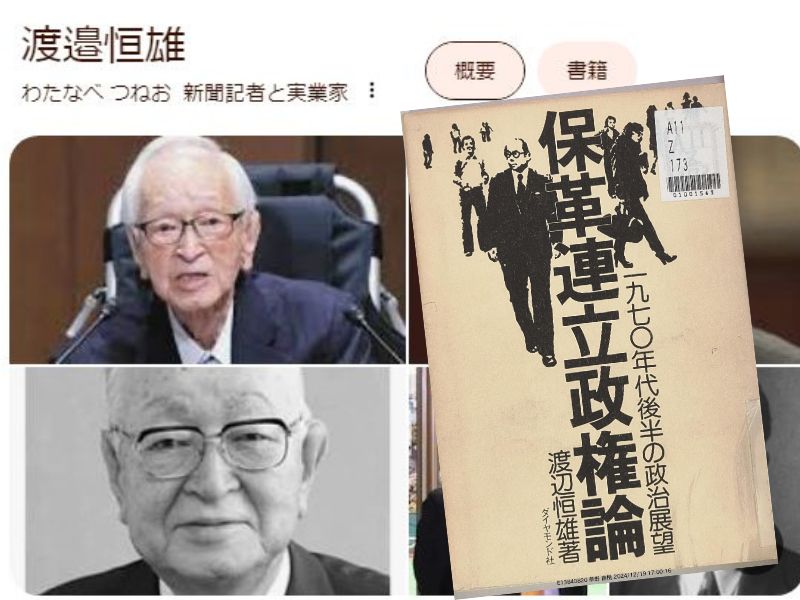

渡邉恒雄さんの訃報が話題です。そこで、渡辺恒雄著『保革連立政権論ー一九七〇年代後半の政治展望』(ダイヤモンド社)をご紹介します。中曽根康弘さんや児玉誉士夫さんらとのつながりを考えると意外なタイトルかもしれませんが、その生き様を象徴する著書です。(以下敬称略)

現在メディアでは、「渡邉恒雄」と表記されていますが、本書は「渡辺恒雄」になっています。

「渡邉」は戸籍名で「渡辺」は通称といったところですが、最近は、「長島」を「長嶋」とか、本人の意図かメディアの方針かわかりませんが、戸籍名で表記することが多いですね。

戦前からの戸籍名(つまりもともと日本人)か、通名で帰化した人かの違いという説もありますが、私も調べましたがわかりませんでした。

今回は「渡邉」と表記します。

それはともかくとして、まずは訃報のOGPです。

読売新聞グループ本社代表取締役主筆の渡辺恒雄さんが亡くなりました。98歳でした。

写真は2019年、巨人の長嶋茂雄元監督と東京ドームで試合を観戦している渡辺さんです。

【速報=渡辺さん死去】https://t.co/1V0JH44nKP pic.twitter.com/VVjDYg0Sij

— 時事通信社写真部 (@jiji_shashinbu) December 19, 2024

渡邉恒雄(わたなべ つねお、1926年〈大正15年〉5月30日 – 2024年〈令和6年〉12月19日)は、毀誉褒貶のある人でしたが、一介の新聞記者から株式会社読売新聞グループ本社代表取締役主筆にまで上り詰めたその生き様と功績は、きちんと見ておきたいと思います。

本書は、タイトル通り、自由民主党を絶対視せず、野党との連携で政治を前に進めようという内容の書物です。

1970年代は、社共中軸(日本社会党と日本共産党が中心となる)による自治体の首長が、続々誕生していた頃でした。美濃部東京都知事とか、黒田了一大阪府知事とか、蜷川京都府知事とか。

まあそういう意味では、時流に合わせた面は多分にありますが、それだけでなく、渡邉自身がそのような思想を持ち続けていたのではないかと思います。

それを見ていきます。

佐藤栄作を怒らせた男

ナベツネさん??ご冥福をお祈り致します

一時代を築かれた方でした。

渡辺恒雄・読売新聞グループ本社代表取締役主筆が死去、98歳 : 読売新聞オンライン pic.twitter.com/4cJaLTAVkf

— さやか【ニキビ克服女子】 (@okusurihikaku20) December 19, 2024

渡邉は、東京府豊多摩郡(後の東京都杉並区)出身。

五人姉弟の三番目で長男でしたが、恒雄が8歳の時、銀行員の父親が亡くなり、母子家庭になります。

母親からは、「跡取り」として偉くならなければ駄目だと圧をかけられていましたが、その期待に応えるべく、開成中学から旧制東京高等学校(現在の東京大学教育学部附属高校)、そして東京大学に進みます。

途中、学徒動員で航空機工場に勤労奉仕しますが、戦争反対の意思表示で、密かに不良品を作り抵抗していたそうです。

堤清二のところでご紹介したように、大学時代は日本共産党に入党。

同じ細胞の同志だった氏家齋一郎(元日本テレビ放送網会長)とは、同じ読売グループに進み、生涯行動をともにします。

その後、路線対立で離党しますが、党は受理せず除名処分にされます。

大学院まで進んだ後、読売新聞社に次席で入社(その年の首席は、後に作家となる三好徹)。

仕事ぶりが警視庁出身の社長正力松太郎の眼鏡にかなって、自民党党人派の大物、大野伴睦の番記者になり、それが転機となって以後保守政界と強い繋がりを持つようになったといいます。

ただし、「保守」を標榜するものは何でもべったり、という見境のない態度ではありませんでした。

たとえば、佐藤栄作首相には、是々非々で批判も行っていました。

佐藤が辞任の会見をするとき、新聞記者を部屋から追い出して、テレビカメラとにらめっこして話したのは有名なエピソードですが、当時の新聞の写真を見ると、「出ていけ」と腕を組んでしゃべらない佐藤の前で、「それはおかしいだろう」と、首を傾げながら憮然とした表情の渡邉が写っているのが印象的です。

中曽根康弘のブレーンとも言われましたが、正力から中曽根との連絡役を命じられて付き合いが始まり、大野の死後は中曽根と親密になったそうです。

以前も書きましたが、中曽根というと、保守タカ派の権化のように見られがちですが、官房長官には犬猿の仲の後藤田正晴を起用したり、日本共産党の宮本顕治の訃報では、他党ながら真っ先に弔いのコメントを発表したりなど、政治的バランス感覚はあった人のように私には思えます。

当時、中曽根は、「ウイング(政策や支持層)をレフトにも広げて」みたいなことを言っていて、野党は反発していましたが、それも、「保革連立」を理想とする渡邉のアドバイスだったのかもしれません。

独裁者から垣間見える「初志」

渡辺恒雄「広島戦は東京ドームも半分近く赤くなっちゃうんだから。神宮とか横浜とかも。かつての巨人ファンに代わるような熱気が広島に集中している。あれはすごい社会現象ですよ。女性ファンも非常に増えたよね。松田耕平さん(前オーナー・故人)にこういう思いをさせてあげたかった」 pic.twitter.com/Tnq6vSTPxV

— カープのコトバ (@akakotoba) December 19, 2024

渡邉は、内閣総理大臣の靖国神社参拝は反対論者でした。

「日本の首相の靖国神社参拝は、私が絶対に我慢できないことである。すべての日本人はいずれも戦犯がどのような戦争の罪を犯したのかを知るべきである」「私もその人が靖国神社を参拝しないと約束するよう求めなければならない。さもなければ、私は発行部数1000数万部の『読売新聞』の力で、それを倒す」(Wiki)とまで旗幟鮮明でした。

自民党の議員は、支持母体の関係で参拝を求められる場合があるのですが、渡邉の圧もあり、参拝する場合「私人として参拝」として、公職者としての記帳は控えていたようです。

今回の訃報を受けて、「ナベツネが日本をこんな国にした」なんて誹謗もありますが、たとえば渡邉は、新自由主義者の小泉純一郎を徹底批判していたことをどう見たらいいのでしょうか。むしろ小泉に夢中になったのは国民の方ではないでしょうか。

読売も右派と言われますが、サンケイとの違いは、「反共」を社是のように掲げていないところだと思います。

これも渡邉の影響だったのかもしれません。

その後、偉くなってからは、独裁者と言われるようになりましたが、いろいろな面で、ヒューマンインタレストといいますか、興味深い人物であると思います。

現在、凋落著しい日本ですが、こういうときこそ、「右」と「左」のポジショントークなんかに明け暮れていないで、是々非々でウイングを広げて前に進んでほしいと私は思っています。

生前のご遺徳をお偲び申し上げます

みなさんの、ナベツネ評はいかがですか。