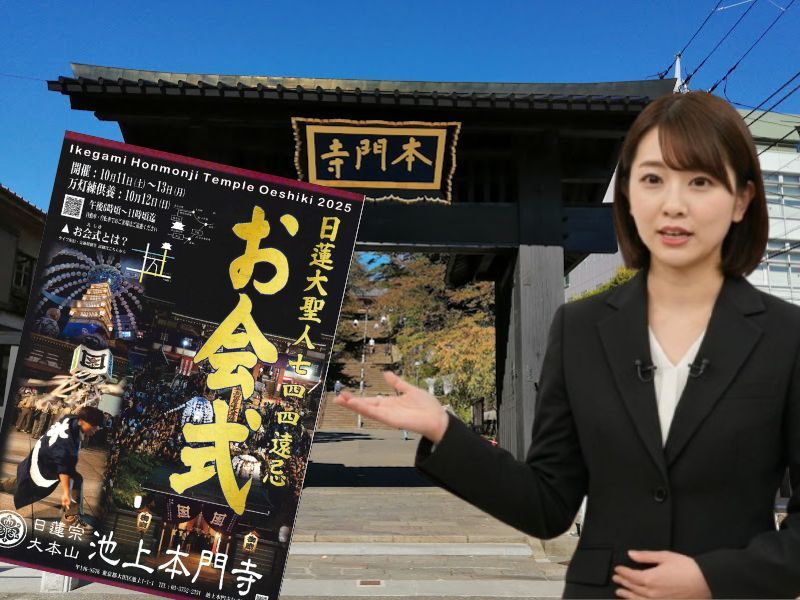

池上本門寺(東京・大田区)では、御会式が10月11~13日に行われます。日蓮の命日(13日)祭として毎年ニュースでも報じられます。池上本門寺は日蓮宗の総本山です。日蓮宗の拠って経つ法華経についても簡単に触れておきます。

池上本門寺お会式は、日蓮宗の宗教行事ですが、地元池上では、信仰の有無や宗派の違いを超えて、まちおこしとしての盛り上がりがあります。

クライマックスは万灯練り行列

池上本門寺の公式サイトによると、11日に法要、12日に万灯練り行列、13日に特別説法・臨滅度時法要と臨滅度時の鐘が打ち鳴らされるそうです。

例年、日蓮が亡くなった13日のお逮夜である12日が(万灯練り行列)人の集まるピークです。

万灯練供養(まんどうれんくよう)は、故人や先祖を供養するための仏教行事の一つです。

日蓮宗系の、お寺の信徒が全国から集まり、お寺ごとに文字通り万灯を練り回しながら、地元の商店街やバス通りを通行止めにして、池上本門寺まで行列をなして進みます。

東急・池上線の池上駅は臨時改札ができます。

日蓮宗系のお寺の信徒が全国から集まり、文字通り万灯を練り回しながら地元の商店街やバス通りを通行止めにして、池上本門寺まで行列をなして進みます。

午後7時。お彼岸過ぎてますし、もう真っ暗ですが、徳持会館という地元ではお馴染みの集会所から一団は出発します。

徳持会館というのは、ありふれた平屋の小さな集会所ですが、駅前商店街に出やすいので、例年スタート地点になっているようです。

商店街に出るには池上線の踏切を超えなければならないのですが、いったん練り歩きが始まると、一団は団扇太鼓(うちわだいこ=円形の枠に1枚の膜を張った団扇状太鼓)を叩き続け、先頭の人は纏を振り続けなければなりません。

踏切の遮断機が下がっている時も、団扇太鼓のどんどんという音と纏のシャッシャッという音が聞こえてきます。

団体の数がいくつあるのかはわかりませんが、どこも楽しそうです。

年に1度の晴れ舞台ですからね

お子さんが小さい方は、ベビーカーを引きながら、もしくはおこさんの手を引きながらの参加です。

お子さんも一団の中では大切なメンバーです

女性も纏を担当します。

駅につくとここで本門寺通りに左折。

池上通りとの比較的大きな交差点は大変な人の数です。

やっとこさ、本門寺総門(正門)につながる道に出ましたが、自分で歩くというより前も見えず歩かされているという感じです。もう何十年も行ってませんでしたが、子供の頃行った川崎大師の0時の初詣を思い出しました。

やっと総門(正門)につきました。

万灯台を引く一団が階段は右側通行。参詣者が左側通行です。近くに自転車を止めてあったので、このへんで帰ってもいいかなと思いましたが、人の波がすごくて帰るに帰れなくなりました。

池上本門寺の階段です

半分以上上ったところで今度は下を撮りました。

そして、仁王門を超えて、大堂へ

大堂に入る前に、一団は最後の団扇太鼓叩きで完全燃焼します

大堂には一般参詣者も入ります。ここに来るまでスタートから2時間ちょっとでした。

ただついて歩くだけでしたが、なぜか楽しかったです。

でも、やっぱり見るよりは一団に入っていた方がもっと楽しかったでしょうね。

私はあまり祭りは興味のない引きこもりですが、お会式だけは、見ていていつも楽しいなって思います。

誰もが見捨てられることなく成仏できる

さて、日蓮宗というのは、法華経という、日本の仏教(大乗仏教)のもととなるお経を教えの根本としています。

法華経は、「すべての人は、ありのままで尊い存在であり、誰もが仏(ほとけ)になれる可能性を持っている」と、私たち一人ひとりの尊厳を認め、誰もが見捨てられることなく成仏できるのだと教えてくれる、壮大でポジティブなメッセージが込められたお経です。

日蓮は、法華経こそが釈迦の究極の教えであると確信し、「南無妙法蓮華経」というお題目(唱える言葉)を唱えることを中心とした信仰を興しました。

文学作品では、宮沢賢治が『虔十公園林』で、お経に出てくる常不軽菩薩をモデルに童話化しました。

虔十公園林(宮沢賢治著)常不軽菩薩が杉林を育てる話 https://t.co/ruEOy2RqaH #法華経

— 無明子 (@shirimochigome) October 9, 2025

石原慎太郎は法華経に造詣が深いようで、『青春とはなんだ』では、菩薩や代受苦(他人の身代わりに業を引き受けるという意味)をモチーフとしたストーリーを展開しました。

青春とはなんだ(石原慎太郎、講談社)は、アメリカ帰りで背中に刀傷のある、正義派で八方破れの高校教師を巡る学園生活を描いた青春学園小説です。#石原裕次郎 #青春学園ドラマ #石原慎太郎 https://t.co/tZOK0SSpXW

— 無明子 (@shirimochigome) February 18, 2025

私たちが「生き辛いな」と感じる時でも、誰もこの世に不要な人間などいないのだ、という大きな安心感を与えてくれる教えです。

みなさんのお住いの地域では、日蓮宗に限らず、開祖の命日を祭る(祀る)催しは行われていますか。

コメント